Первенец уральской энергетики – Егоршинская ГРЭС сыграла большую роль в победе над врагом. А трудились там без сна и отдыха, в основном, женщины и подростки…

В годы Великой отечественной войны на энергосистему Урала выпала сложнейшая задача: обеспечить сверхнадежное электроснабжение оборонных предприятий и заводов, количество которых стремительно росло. На территорию Урала в то время были эвакуированы более 600 предприятий и именно от работы уральской энергетики зависел безостановочный выпуск продукции оборонно-промышленного комплекса.

Великая Отечественная война застала ЕГРЭС в период ее очередной реконструкции, многие работы на ней еще не были завершены, и это не позволяло использовать ее на полную мощность. Так, например, абсолютно устаревшей была система топливоподачи. Надо было вручную разгружать уголь из вагонов. А ведь мужчин ушедших на фронт заменили женщины!

Анна Федоровна Ежова узнала о начале войны на работе. Она еще перед войной оказалась в городе Артемовский, где трудилась электромонтером связи службы релейной защиты и автоматики на электростанции.

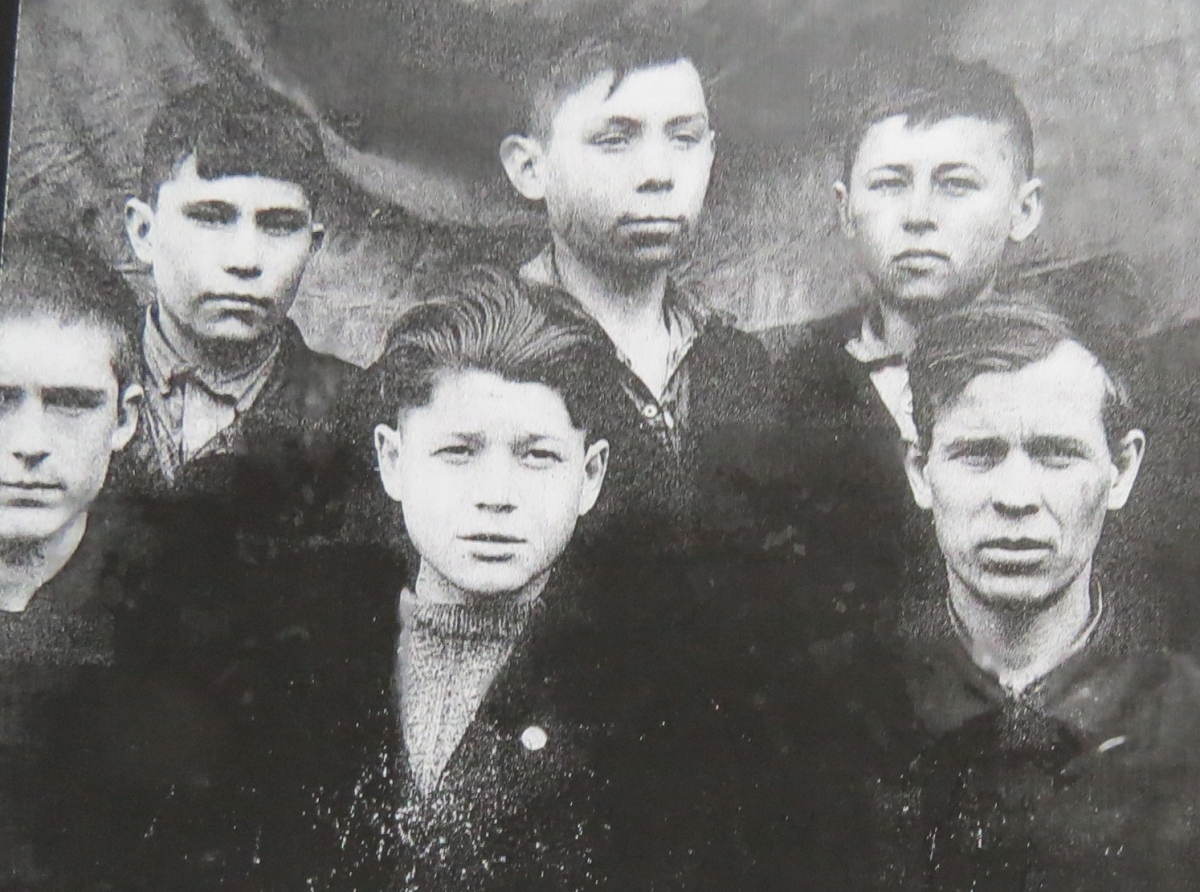

«В 1937 году нас, восьмерых девочек, привезли из детдома Кушвы в Артемовский работать на электростанцию. Все мы трудились в разных цехах. Я - в электроцехе, а потом – в связи. 22 июня 1941 года я работала до 12 часов дня. Когда в 11 часов все узнали, что началась война – что тут началось! На площади очень много народу, по радио (у кафе висел черный репродуктор) говорил Молотов, передавали о начале войны. Тогда все, кто был военнообязанный, да и вообще все, кому было 18-19 лет, ушли воевать. А на тех, кто остался дома, и осталась вся работа. На работе мы что надо, то и делали. На топливоподаче работали, выгружали уголь. В цехах уборка тоже была на нас, и мы ни от чего не отказывались, потому что так было нужно».

Вот как вспоминала о своем труде Галия Абнагимова - ветеран труда, проработавшая на топливоподаче сорок лет: «Вагоны приходили по двадцать пять тонн, по шестьдесят тонн. Разгружали вагон два человека. Уголь с шахты «Бурсунка» выкидывали лопатами. А уголь экибастузский (там шахты водяные, уголь мокрый, зимой он смерзался в глыбу) долбили ломом или киркой. Иногда никаких сил не хватало работать, а руки болели так, что лопату не могли держать, не только лом, но жаловаться было некому, кроме Господа Бога. Работаешь, а слёзы текут и текут.

Хлеба давали по семьсот граммов. Если норму перевыполнишь, получишь еще двести граммов по стахановскому талону. Но чтобы норму перевыполнить, надо было много пота пролить. Только в конце войны стали давать хлеба по килограмму. Выдавали спецодежду: стеганые брюки, фуфайку, варежки, зимой - суконные бурки на резиновой подошве, ноги в них от резины все время мерзли. Осенью и весной - брезентовые ботинки на деревянной подошве. Мало того, что идешь, а стук за версту раздается, так и ходить в них было тяжело: ведь совсем подошва не гнулась».

Несмотря на то, что грузчицам добровольно помогали все работники станции, ЕГРЭС систематически не выполняла план, котлы часто гасли без необходимого запаса топлива в бункерах, а это плохо сказывалось на работе военных предприятий. Эвакуированная на Урал военная промышленность набирала темпы, потребление ею электроэнергии с каждым месяцем росло, а мощностей не хватало. Теперь каждый кВт распределялся специальной госкомиссией. В поселке было отключено освещение, пользовались самодельными коптилками.

Было решено срочно усовершенствовать топливоподачу. Весь коллектив ЕГРЭС после смены шёл копать котлованы. Ранние заморозки сковали землю, но, не смотря на это, работа не прекращалась ни на минуту, копали круглосуточно. И вот, 25 декабря 1942 года заработала первая нитка новой топливоподачи. Теперь отпала необходимость тяжелого физического труда десятков людей. ЕГРЭС увеличила свою нагрузку в полтора раза, стала работать устойчиво, без аварий.

А вот что вспоминал о работе в годы войны на ЕГРЭС ветеран труда Георгий Максимович Завалин.

«Овладевать профессией нас, нескольких подростков, отправили в учебный комбинат, где мы запоминали названия всех деталей турбины, а потом привели в цех и показали на практике порядок ее разборки и сборки. Так мы приобрели такую серьезную профессию, как слесарь-турбинист, буквально за несколько дней. Из только что обученных пацанов создали ремонтную бригаду. Работали с нами мастер Иван Федорович Смольников и старший мастер Степан Ефимович Бабкин. Трудились мы по двенадцать часов в сутки, как взрослые, без выходных. А если требовался капитальный ремонт с полной разборкой, то приходилось работать по двадцать часов, тогда мы неделями не выходили из цеха, там же и спали. Нас просто боялись отпускать домой, боялись, что мы, измученные до предела, утром не сможем проснуться и прийти на работу, а то и до дома не дойдем, уснем где-нибудь.

Обычно в восемь часов вечера, когда смена заканчивалась, старший мастер говорил: «Еще поработаем, надо скорее закончить ремонт турбины - машзавод ждет электроэнергию, им надо оружие для фронта делать». Он вел нас в столовую, нам давали по сто граммов хлеба, глиняную чашку горошницы и стакан чаю, и мы продолжали работать до тех пор, пока не сваливались от усталости. Тогда нам давали поспать часа четыре на деаэраторе. Там стоял невообразимый шум, и была страшная жара, но мы плюхались на цементный пол и засыпали мертвым сном.

Рано утром нас будил начальник цеха Мельницын Артемий Никифорович: «Ребятки, вставайте!» Мы еле отрывали головы от пола и неумытые, голодные, без завтрака, шатаясь, порой с закрытыми глазами, еле передвигая ноги, тащили трубы или маслоохладители из склада в цех, поднимали их наверх и пропаривали от масла. А Мельницын торопит: «Быстрее, быстрее! Машзавод ждет электроэнергию, им надо изготовлять оружие для фронта».

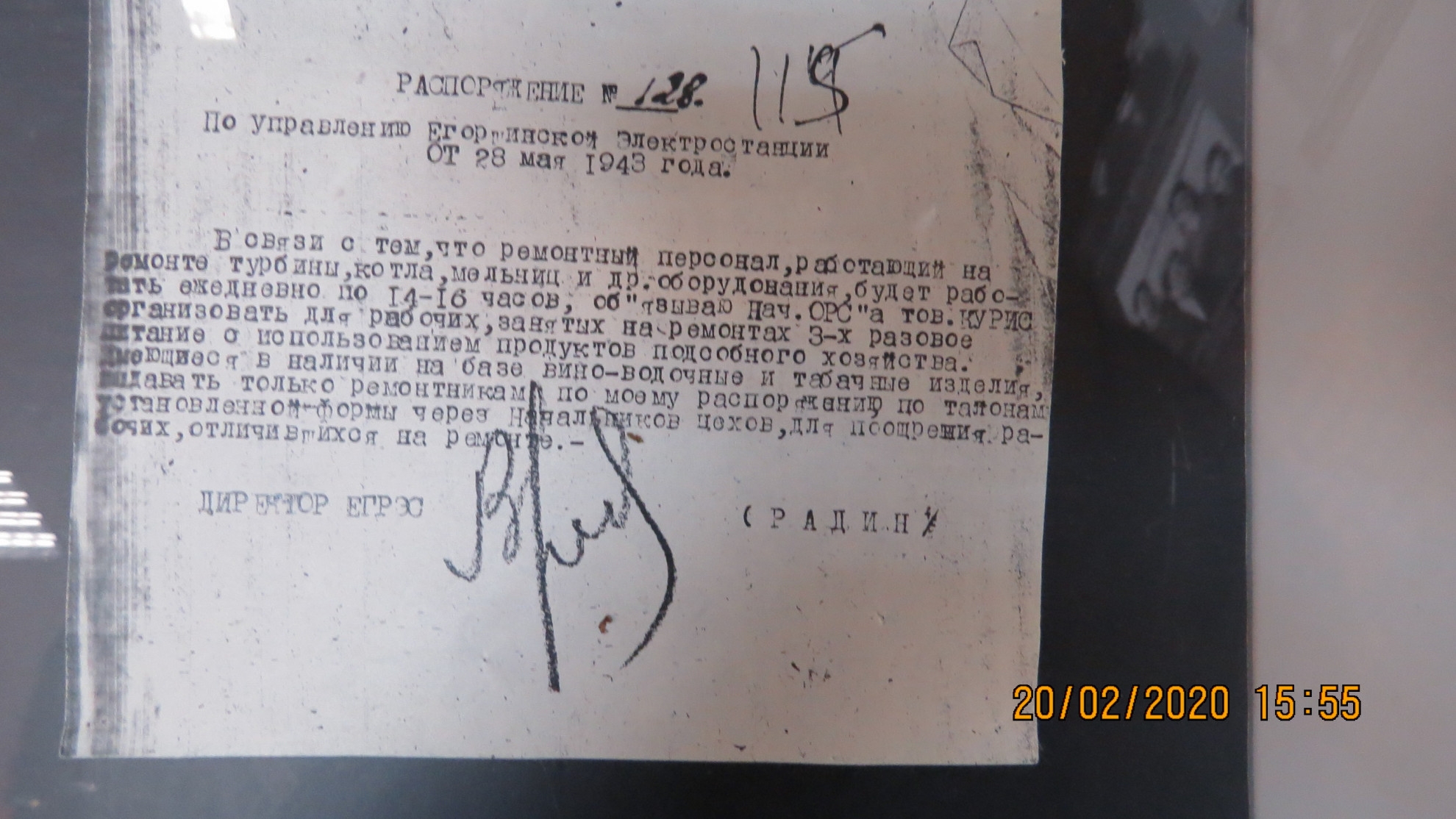

Документ: распоряжение об организации трехразового питания и поощрения бригады, занятой на ремонте турбин (работают по 14-16 часов).

За годы войны энергетики Урала значительно увеличили объем выработки электроэнергии и смогли обеспечить беспрерывную работу сотен предприятий, чья основная задача заключалась в поддержании обороноспособности страны.

Уральские электростанции реконструировались и увеличивали свои мощности без остановки производства. Строились новые энергообъекты. Показатели превысили все ожидания: к началу 1945 года выработка электроэнергии уральскими станциями достигла 12,2 млрд кВтч, что в 2,5 раза больше уровня мирного 1940 года и составило 28,3% от общего объема по стране. За военные годы продолжалось и развитие электросетевого комплекса региона: протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше в Свердловской области возросла с 1 185 до 1 674 километров.

В период Великой Отечественной войны в повышении надежности работы энергосистем Урала большую роль сыграло внедрение научных разработкой и рационализаторских предложений, многие из которых были удостоены Государственной (Сталинской) премии. За успешное выполнение правительственных задач по обеспечению электроэнергией оборонной промышленности в тяжелых условиях военного времени 274 уральских энергетика были награждены орденами и медалями Советского Союза.

С началом войны многие квалифицированные специалисты-энергетики ушли на фронт. На полях сражений 547 сотрудников Свердловской энергосистемы отдали свою жизнь, защищая Родину. Преодолев долгий путь полный тяжелейших лишений и испытаний, ветераны делились воспоминаниями о том долгожданном дне – 9 мая 1945 года!

Анатолий Алексеевич Нехонов до войны работал в электросетях Сельэнерго. Всю войну он прошел рядовым солдатом-стрелком. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, многими медалями. Вот как вспоминал день Победы фронтовик - ветеран уральской энергетики.

«Мне трудно передать обстановку первого Дня Победы,

Стояли мы тогда на площади – прямо возле Рейхстага. Тысячи солдат и офицеров ждали момента, когда взовьется над рейхстагом красное знамя Победы. Стреляли в воздух из винтовок и автоматов, из пистолетов и ракетниц, обнимались, плакали и смеялись. Над площадью разноцветный салют навис словно радуга. Шум, грохот. А сердце замирало в ожидании – к куполу рейхстага карабкались смельчаки с полотнищем. Один из них на наших глазах был сражен фашистской пулей. Но вот флаг заколыхался над зданием, взметнулись над солдатской толпой и знамена воинских частей. Площадь огласилась громким и протяжным криком «Ура!».

После возвращения с фронта Анатолий Алексеевич вернулся в энергетику. Он активно участвовал в строительстве сетевого хозяйства Среднего Урала, работал электромонтером Покровского участка Артемовских электрических сетей «Свердловэнерго».

Долгожданной радостной новостью День Победы стал и для тех энергетиков, кто на пределе человеческих сил обеспечивал непрерывное электроснабжение промышленных предприятий в тылу. В тот день, диспетчеры свердловской энергосистемы по селекторной связи получили команду: «Отключать!». Но на этот раз отключались не заводы, а котлы на электростанциях — чтобы удержать энергосистему от стремительного падения нагрузки: люди оставили рабочие места и вышли на улицы, встречая Великую Победу.

Подвиг уральских энергетиков стал одной из героических страниц в летописи Великой Отечественной войны. Низкий поклон и огромная благодарность каждому, кто приближал День Победы на фронте и ковал Победу в тылу.

Подготовлено по материалам из архива «Россети Урал», эссе Н. Федоровой «Малые заводы Урала в годы войны»